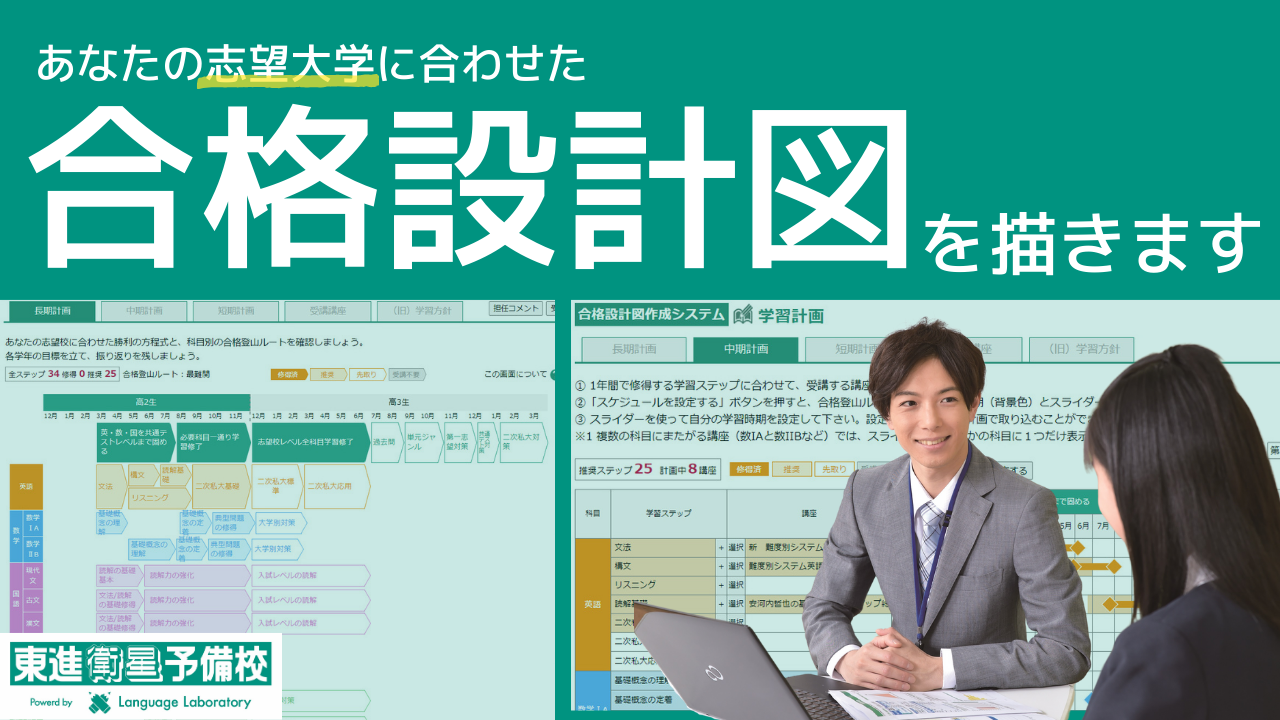

大学合格のための一人ひとりのオリジナルカリキュラム【合格設計図】

志望校・学部・受験科目を決める、そこから逆算して勉強方法・講座・参考書を決める。全てお手伝いします。合格のために必要なことを洗い出し、「合格設計図」を描きます。

逆算して目標を立てることの重要性を林修先生も語っています。

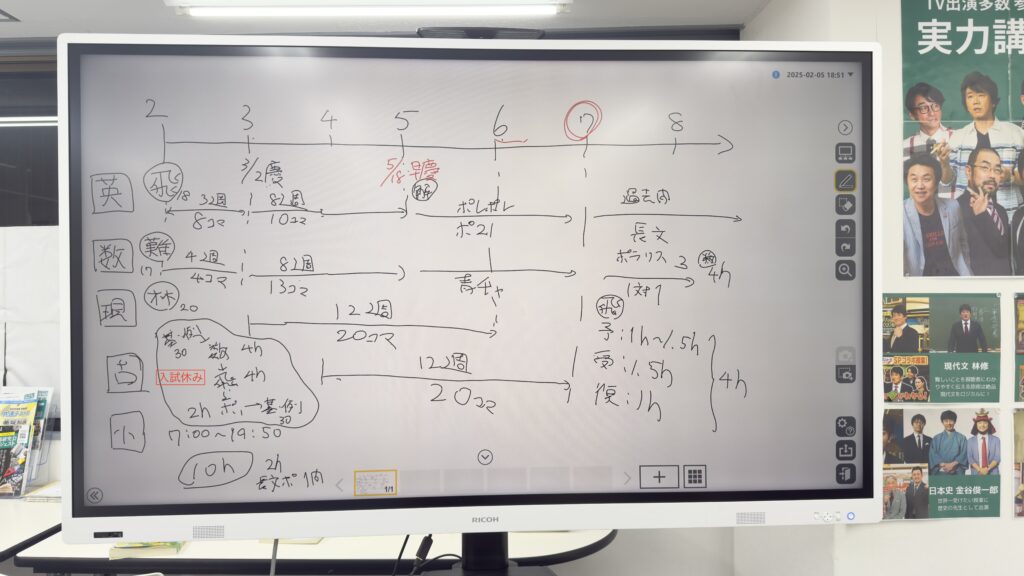

長期→中期→短期、と逆算したスケジュールを立てる

大学3年間の長期計画

だから、今やらなきゃいけないことが明確になる。必要性を心から理解できる。だから高1で1日2時間半、高2で3時間半、高3で6時間半の勉強を自分からやるようになる。

最大手予備校の持つビッグデータ、そして、過去の合格者の現時点での平均値が自分の追いかける目標となり、自分を引っ張ってくれる。

それを1年間の計画に落とし込む

長期戦である大学受験も、結局は毎日の積み重ねが大事。夏休みの宿題をためにためて、最終日に無理やりなんとかする戦法は、さすがに大学受験では通用しない。

授業は映像に任せられるからこそ、生徒フォローにより力を入れることが可能です。

第一志望校をどこにするか?夢は何かから考えるお手伝い

活躍している大人たちと関わる

- 朝はサーフィン、昼から動画制作をしているYouTubeクリエイター

- IT企業を立ち上げて財をなした大経営者

- 京大から外資銀行に進み30代前半で年収3000万円の金融マン

- 大学生ながらインターン先でトップ営業になり部下20名、月収30万円を達成したスーパー大学生

- 地域課題を解決しようと活動的な若手医師たち

小池の人脈で友人・知人を招いて直接話を聞く機会を演出します。これだけ近くにすごい人がいる。その人たちの凄さの源泉を感じ、自分のものとしようとする機会。心の底から本当に目指そうとする目標・夢を持つ。大学でこれやりたい。だから、この大学に絶対行く。覚悟を持った人は、自走します。

当塾で開催した進路を考える系の取り組み

大学の過ごし方のシミュレーションをする

大学の授業、アルバイト、インターン、留学・・・なりたい自分になるために様々な機会が大学にはあります。どんな生活を送りたいのかイメージをふくらませる機会を持ちます

やりたいことがないと大学・学部が決まらない?

やりたいことが明確にあるお子さんは少ないです。館山に住んでいるので、東京を知らず大人の働き方のイメージが狭いためです。なので、館山でやりたいことがある子は医療系・公務員などばかり(館山エリート)たまたまそれが自分にしっくり来ていれば良いのですが、そうでないケースも多い。それならば夢を見つける努力は継続しつつも、自分の得意教科を生かした学部選び、大学選びが現実的です。例えば、国語・英語・数学が得意なら、数学の使える文系学部。となると経済・商になるでしょう。夢がないなら選択肢の広い都心部に出ていき、大学時代にいろんな大人に会い、インターンシップなどを通じて多用な仕事の経験をして選べば良いのではないかと思います。70%ぐらいの学生はやりたいことがない状態で大学に進学し、夢を決めているのが現状かと思います。それでもいいと思います。

やりたいことはどうしたら見つかるか?

情報にふれること

世の中にはどんな思いで、どんなふうに働いている人がいるのが、どんな仕事があるのか。たくさんの情報にふれる必要があります。知らなければ目指しようがありません。

- イキイキと働いている大人の話を聞く

- 実際に働いている現場を見せてもらう

そんな機会を積極的に作っていくことです。

行動をしてみること

実際にお店をやってみる。ビジネスっておもしろい。何が面白かったか?お客さんが喜ぶこと?お金を稼げること?回転が上がるようになる工夫をすること?自分の喜びポイントを因数分解すると、自分の好きなことがわかります。僕の例ですと、工夫をすること・改善をすることが楽しいです。なので、工夫改善を自分の裁量でできる仕事に喜びを感じる→上司にいちいちお伺いを立てなくていい、代表権決定権がある職場→自分で会社をやる、という感じ。行動→振り返って自分の想いを深掘り→これだと思うことをまたやってみる、という流れです。

いつまでに何をやればいいかが明確に

上記のような合格設計図に基づいて勉強をしていきます。勉強をしていく指針が立つので、迷わず勉強をしていくことが可能。一般受験なのか、指定校推薦なのか。国立なのか、私立なのか。また、どんな大学群を本命として、対抗馬、滑り止めをどういう構成にするのか。必要な科目・負担・本人の得意不得意を鑑みて絵を書きます。

買えばいい参考書、やる順番を提示します

武田塾などでおなじみになりましたが、参考書をやる順番を提示します。ネット上に情報は溢れていますが、意外と見ていない高校生もいますし、そればかりを見て参考書博士になっているのに全然やっていない高校生もいます。なのでこちらで提示します。やることが明快になる。ムダな参考書を買わなくてすむ。高校で配られている参考書との兼ね合いも考えてもらえる。メリット多数です。

東進で取るべき講座、取らなくていい講座を提案します

目指すゴールから逆算して、講座を取った良いほうが良い科目・単元、とらなくても自習で行ける科目・単元があります。予算・本人の実力(読解力や根気など)を見て、最適な提案をいたします。

勉強の進み具合を管理します

絵を書いても、やれなければ絵に書いた餅でおわります。進み具合を東進が管理します。

- 週の勉強時間

- 何曜日の何時に東進に通うか(勉強時間の固定化→週間化)

- 講座受講と自習の割合

を決めて、実際に来ているのか。順調に消化できているかを管理します。うまく行かない場合は話を聞いてつまづきポイントを発見→解消のお手伝いをします。

よくあるつまづきポイントと対応例

- スマホが気になって集中できない→通知オフ、スクリーンタイムの管理、アプリの整理などの提案

- 1問わからない問題があるとつまる→ふせんをはって飛ばす。後でまとめて質問して解消。

- 受講はしているけど伸びない→アウトプットの量の確認。講座受講→類する問題を問題集で演習という流れを構築。

- 講座で説明している◯◯がわからない→手前の内容を理解する参考書の提案or講座のレベルを落とす

など。

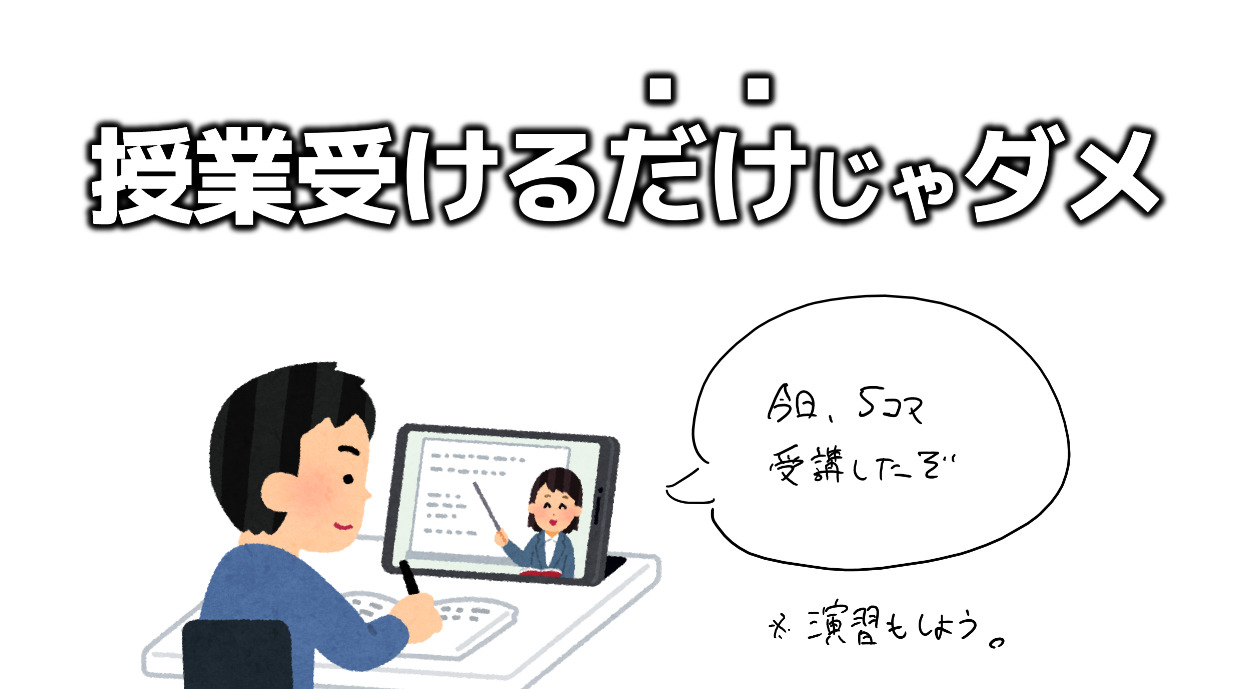

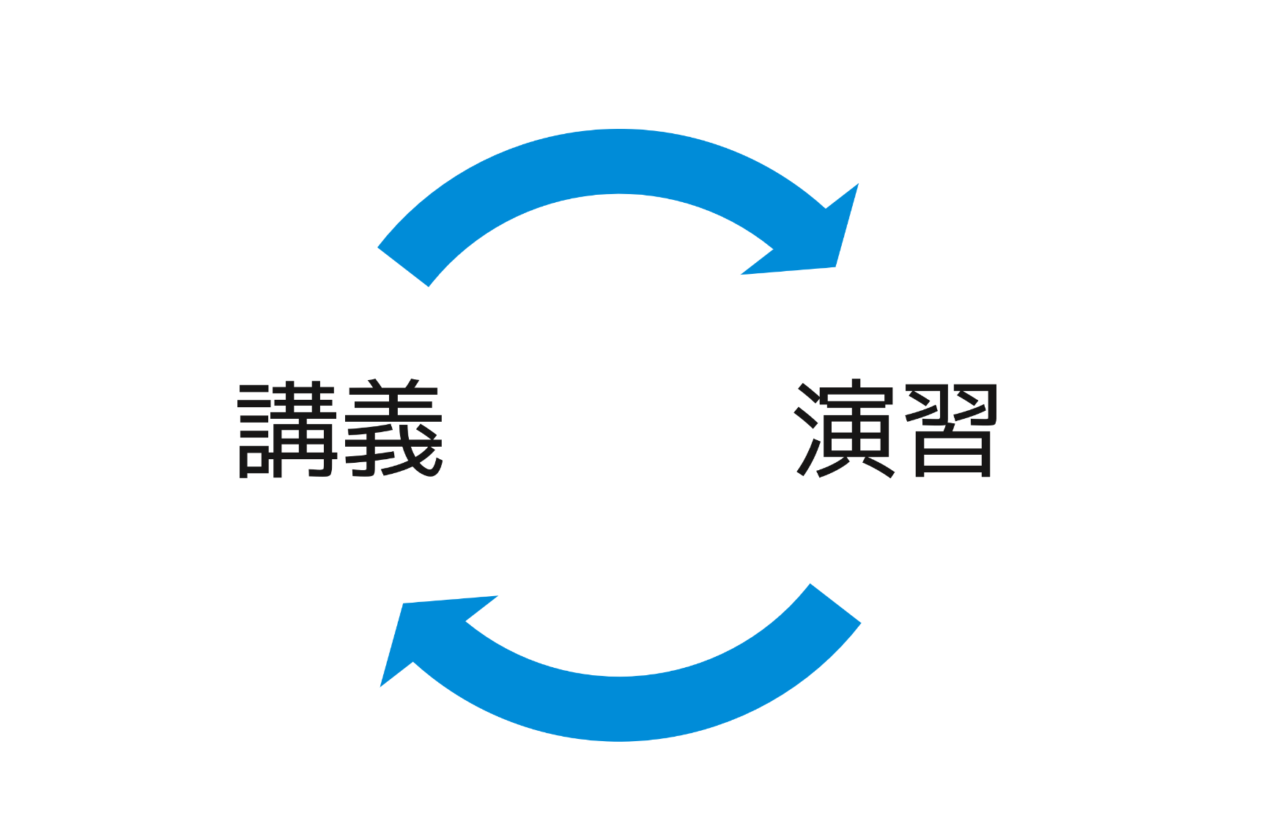

授業を受けるだけじゃ受からない(演習の重要性)

当たり前ですが、授業を受けるだけじゃ受かりません。伸びません。東進の授業はわかりやすいですが、「わかる」と「できる」は違います。参考書による実践練習が必要です。習った単元を、問題集で実際に問いてみます。例えば数学で東進で二次関数を習ったなら、青チャートの二次関数の単元を解くところまでセットでやります。

※どの参考書を使うか、どのくらいのペースでやるのかも含めてご提案・進捗管理します。

演習の時間を確保

とにかく勉強する空気のある環境に身を置くこと。東進の講座は概念理解に役立ちますが、繰り返し演習することで、自分の中で咀嚼。

授業を取るべき科目は?

取るべき科目

重要科目

重要科目=配点の大きい科目。例えば私立文系における英語は配点が大きいです。なので受講して、大きく伸ばしたいところ。

苦手科目

苦手科目は自分ひとりで勉強するのがきついです。苦手意識がありますので、参考書を見るのも嫌。自分のペースでやっていると気がつくと得意科目ばかりの勉強になってしまいます。塾などで時間が決まっていて強制的にやらされるように自ら設計するのがおすすめ。

文字で勉強するのがキツイ科目

多くの人にとっては現代文でしょうか。問題を解くのに、分かりにくくて長い文章を読む。すでに問題を解いている時点でヘトヘト。もう文字を読みたくないです。それなのに解説も長い文章で書いてある。これはキツイです。僕自身は現代文は参考書での勉強はまったくはかどりませんでした。現代文は授業で解説を受けるのが良いと思います。

授業をとらなくてもいい科目

配点の低い科目

配点の低い科目。例えば古文。一生懸命勉強して得意になっても配点は低いです。なので、後回しで良いと考えています。

得意な科目

得意科目で自分でやっていてもスイスイいける科目は、受講しなくてもいいでしょう。参考書による自学でいけるはずです。

- 講座、参考書ふくめた合格設計図を書きます

- 講座受講と参考書による自習の最適な割合を提案

- おすすめの参考書とやる手順を提案

- 設計図に基づいて進捗管理をします

- 設計図どおりに進んでいるか、進み具合のチェック

- 遅れていた場合、みんなで集まって集団で自習(受講)してなんとかリカバリーします