就職から考える“大学選び”──保護者の方に知ってほしい3つの視点

こんにちは、東進館山校の坂本です。

今回は「就職から見た大学選び」について、最新データをもとにお話しします。

受験はゴールではなく、社会への第一歩。大学でどんな学びや経験を積むかが、これからの人生を大きく左右します。

※ 詳細な情報は以下に掲載しています。

① 今は“就職しやすい時代”です

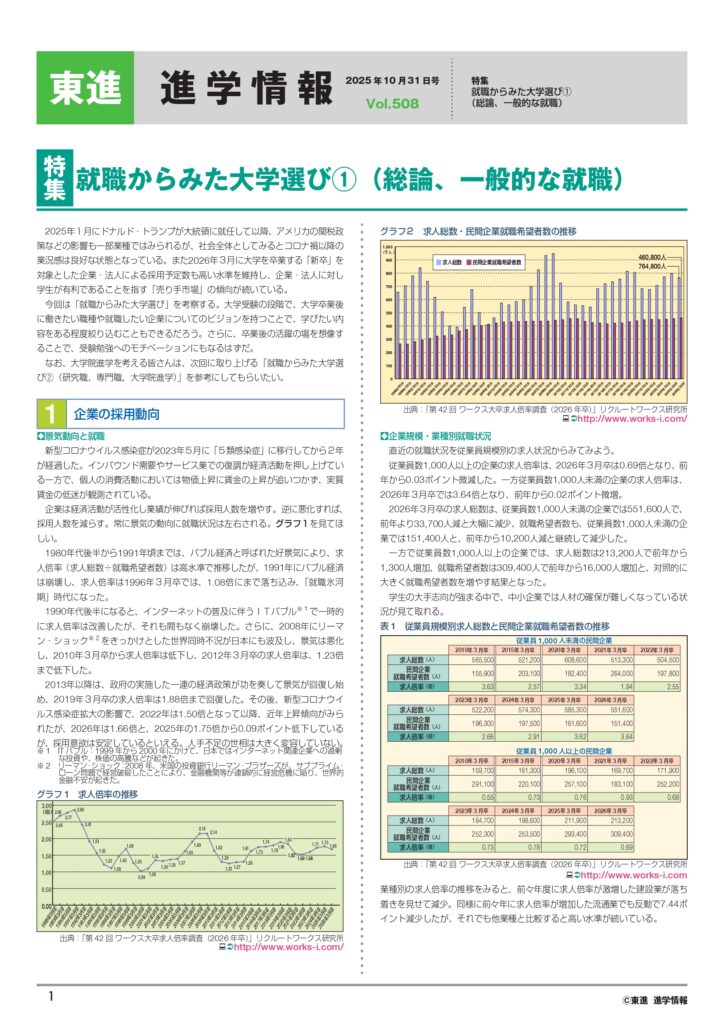

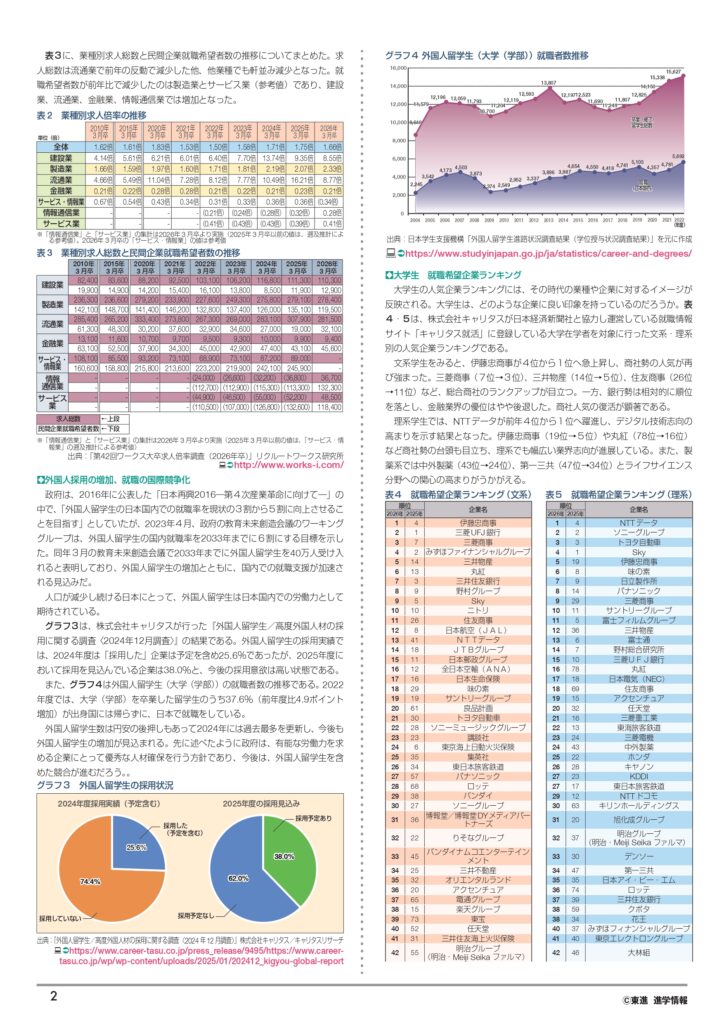

ここ数年の就職状況はとても明るいニュースが多く、大学生にとって「売り手市場」が続いています。

2026年卒業予定の学生の求人倍率は1.66倍。企業の採用意欲は高く、コロナ禍の停滞を経て、むしろ「働き手を探している会社」が増えています。

つまり、今の大学生は「就職できるかどうか」ではなく、「どんな仕事を選ぶか」が問われる時代です。

大学での学びや経験をどれだけ自分の強みに変えられるか。そこに成長の差が生まれます。

保護者の方の中には「大学を出ても就職が厳しいんじゃないか」と心配される方もいると思いますが、それよりも「どんな大学生活を過ごすか」で将来が変わる。今はむしろ努力が報われやすい環境になっています。そう考えると、大学進学の意味も、少し前とは違って見えてきますね。

「大学に行く意味」を、資格や学歴ではなく、「将来の選択肢を広げるため」と考えていただけると良いかもしれません。

② 学部選びが、将来を大きく左右します

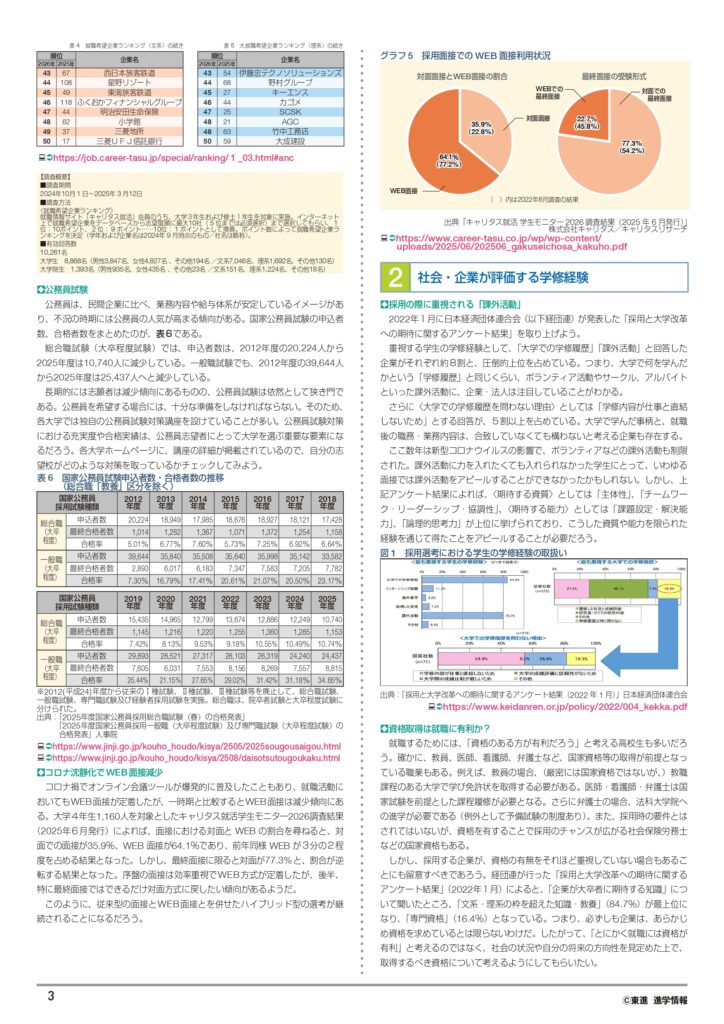

就職率を学部ごとに見ると、違いがはっきりしています。

たとえば、法学部や経済学部などの社会科学系はおよそ86%が就職。

一方で、理学部や工学部は大学院に進む学生が多いため、数字上は低めに見えますが、実際は専門職としてのキャリアに直結しています。

また、看護・教育・家政などの資格系の学部は90%を超える就職率で、安定しています。

最近では、大学によってキャリア支援の体制にも差が出ています。

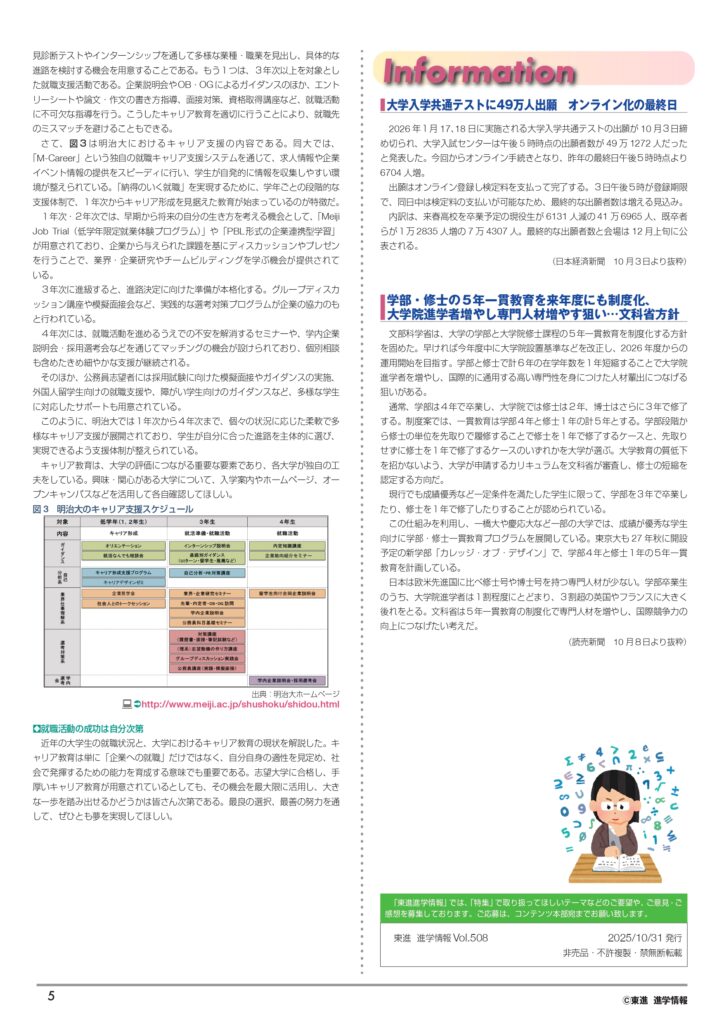

たとえば明治大学では、1年生のうちから就業体験や社会人との交流プログラムが整っており、学生が早い段階で「自分の進みたい方向」を考えられるよう工夫されています。

大学選びというと偏差値や知名度に目が行きがちですが、「どんな学びを得られるか」や「社会とどうつながれるか」という視点も、今の時代はとても大切です。

お子さんが興味を持っている分野を、将来の働き方につなげる視点で一緒に考えてみてください。

③ 社会が求めるのは“資格の数”ではなく、考える力

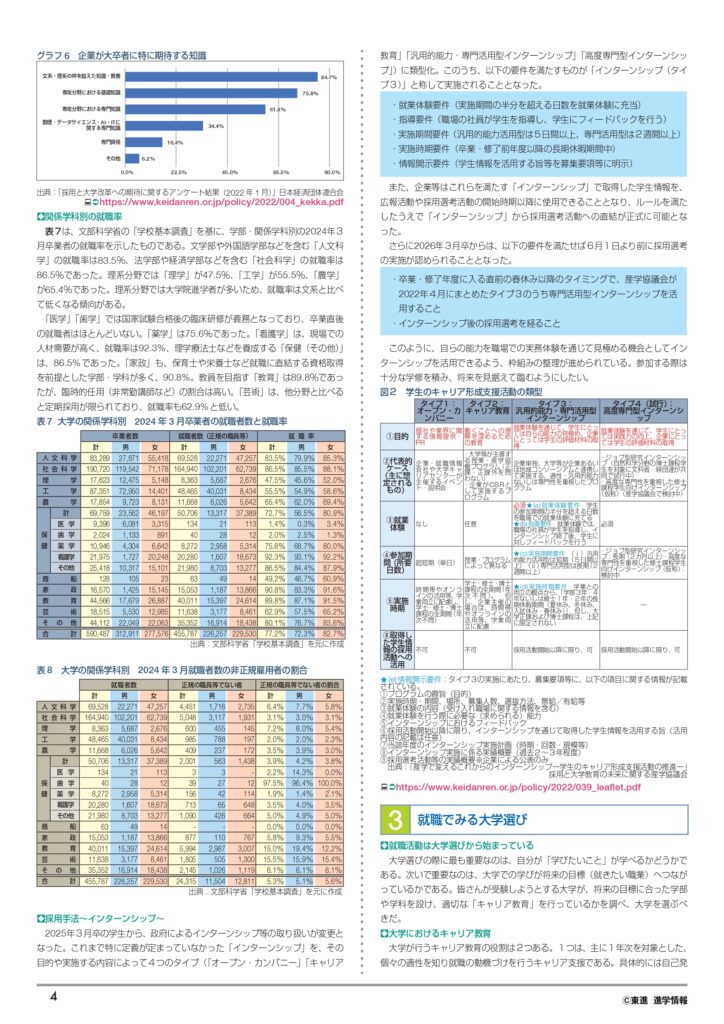

「資格をたくさん取っておけば安心」と考えがちですが、実際の企業が重視しているのは少し違います。

日本経済団体連合会(経団連)の調査によると、企業が大学生に期待する力のトップは、文理を超えた教養や論理的思考力、課題解決力でした。

専門資格を重視すると答えた企業は、わずか16%ほどです。

つまり、社会が求めているのは「知識を覚えている人」ではなく、「知識をどう使って考え、行動できる人」。

高校生活の中でも、勉強の成果を“点数”だけで終わらせず、自分で考えたことを言葉にする練習を積み重ねていくことが、将来の就職力につながります。

資格ももちろん大切ですが、それ以上に、日常の中で「なぜそう思うのか」「どうしたらうまくいくのか」を一緒に考える時間が、お子さんの成長を支えるはずです。